原文信息

题目:

Concurrent adsorption and reduction of chromium(VI) to chromium(III) using nitrogen-doped porous carbon adsorbent derived from loofah sponge

作者:

Feng Chen 1, Shihao Guo 1, Yihao Wang 1, Lulu Ma 1, Bing Li 1, Zhimin Song (✉) 1, Lei Huang (✉) 2, Wen Zhang 3

作者单位:

1 Henan University of Engineering, China

2 Guangzhou University, China

3 New Jersey Institute of Technology, USA

通讯作者邮箱:

songzhimin1961@hotmail.com (Z. Song);

huanglei@gzhu.edu. cn (L. Huang)

关键词:

Chromium(VI) (六价铬);

Nitrogen-doped porous carbon (氮掺杂多孔碳);

Adsorption (吸附);

Reduction (还原);

Loofah sponge (丝瓜络)

文章亮点

•合成了一种高效去除Cr (VI)的氮掺杂多孔碳吸附剂;

•Cr(VI)在318K时的最大吸附容量达到285.71 mg/g;

•提出了氮掺杂多孔碳吸附/还原去除Cr (VI)的机理;

•利用DFT计算解析了氮掺杂多孔碳和Cr (VI)间的吸附能和相互作用。

文章简介

水中重金属离子的毒性与其赋存形态密切相关。例如,六价铬(Cr (VI))的毒性比三价铬(Cr (III))高出100倍。然而,现有去除Cr (VI)的策略往往通常面临消耗大量化学试剂、运行成本高和二次污染等问题,亟待开发高效、低耗的处理技术。吸附法具有效率高、成本低、操作简便和环境友好性等特点,而如何同步实现Cr (VI)的吸附和脱毒是重要的研究课题。

本文开发了生物质基Cr (VI)吸附剂,通过丝瓜络的直接碳化、碱活化和掺杂改性等过程,合成了氮掺杂生物质碳(NHPC)。NHPC呈现一种分级的微/介孔层状结构,具有丰富的含氮官能团(1.33 at%)、大比表面积(1792.47 m2/g)和孔体积(1.18 cm3/g),因而表现出比无氮掺杂(HPC)或原始丝瓜络碳更高的Cr (VI)吸附容量。此外,本文还考察了pH、吸附剂用量、吸附时间、温度和Cr (VI)初始浓度等工艺参数对NHPC吸附Cr (VI)的影响。Cr (VI)的吸附动力学符合拟二级模型(R2 ≥ 0.9983),吸附等温线符合Langmuir模型,在298 K时的最大Cr (VI)吸附量分别为227.27mg/g。通过四次吸附-解吸实验证实了NHPC具备良好的再生能力。

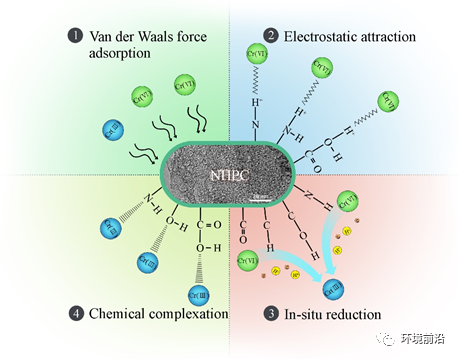

模型分析表明,Cr (VI)在NHPC上的吸附是一个吸热的自发过程,Cr (VI)的去除过程还涉及到还原和吸附的混合机理,主要表现为范德华力、静电吸引、Cr (VI)原位还原和化学络合等协同作用。DFT计算结果表明,NHPC与Cr (VI)间的吸附能(-0.84 eV)低于HPC(-0.51 eV),表明氮掺杂可以大大增强NHPC与Cr (VI)之间的相互作用。综上所述,本文开发的生物质基吸附剂有望为水中Cr (VI)的高效去除提供一条切实可行的解决思路。

文章摘要图

编委点评

本文以丝瓜络为原料合成了一种具有多级孔结构的高效生物质衍生吸附剂,可实现水中Cr (VI)的高效去除。本文阐明了制备参数与吸附性能间的构效关系,结合理论计算和实验研究明确了吸附剂与Cr (VI)间的相互机制,研究成果有望为水中高毒性变价重金属离子的选择性去除提供一种实用策略。

编者|郑文天

点评|刘艳彪

致 谢

刘艳彪,东华大学教授,FESE青年编委。主要从事环境纳米技术领域的研究,以第一/通讯作者在Accounts of Chemical Research(1篇)、ES&T(5篇)、WR(2篇)和ACB(7篇)等环境领域权威期刊发表论文100余篇,总被引5000余次,H指数42。荣获IWA首创水星奖(2021)、CCL青年科学家奖(2021)和中国纺织工业联合会科技进步一等奖(2019)。主持国家自然科学基金(面上项目)和上海市自然科学基金等多项研究课题。个人主页:https://www.x-mol.com/groups/liu_group

郑文天,女,25岁,东华大学环境科学与工程学院2022级博士研究生,导师为刘艳彪教授,研究方向为电活性分离膜技术。

文章中观点仅代表作者个人观点,不代表本网站的观点和看法。

神州学人杂志及神州学人网原创文章转载说明:如需转载,务必注明出处,违者本网将依法追究。