编者按

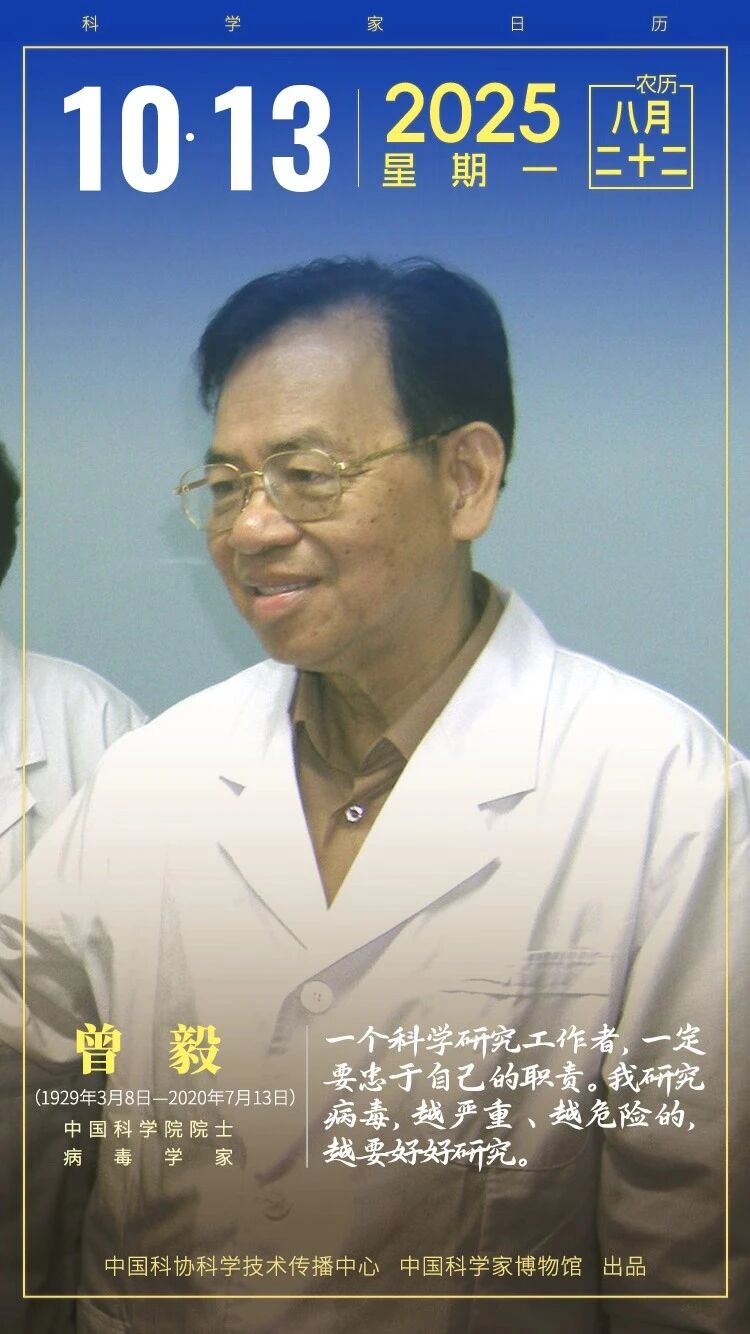

10月13日是世界保健日。有这样一位中国科学家,他第一个发现EB病毒是鼻咽癌元凶,让早期诊断率从30%跃升至90%;他也是中国艾滋病研究的开拓者,分离出第一株中国HIV毒株。从广西乡村的普查现场,到简陋实验室里的病毒分离,他的一生都在与最危险的病毒较量。92岁临终前,他惦念的仍是“再去癌症高发区搞病因学研究”。他就是中国科学院院士曾毅——一位用一生为国人筑起病毒防线的“猎毒人”。

广西乡村的普查

1977年的广西乡村,一场特殊的普查正在艰难推进。

曾毅带着他刚发明的免疫酶检测法,要为一村又一村民众做鼻咽癌筛查。只需从耳垂或手指取几滴血,就能判断患癌风险。这在今天看来是惠民好事,当时却被视为“催命符”。

“当时有一家人,男主人因肝癌刚刚故去,他妻子一开始拒绝接受检查,说万一我查出来鼻咽癌,那我们一家子都完了。”曾毅回忆道。他耐心解释:“恰恰相反,查出来是早期就容易治疗了,正是为了救你一家。”

这样的场景,在当时的广西农村并不罕见。当地人视鼻咽癌为“不治之症”,甚至有家庭把患者送到山里搭帐篷隔离,直到死亡。

面对重重阻力,曾毅没有退缩。他深知这项工作的意义——鼻咽癌在我国南方高发,早期难以发现,晚期难以治疗。而他所创的免疫酶法,用普通光学显微镜即可检查EB病毒,成本只有国外方法的零头。

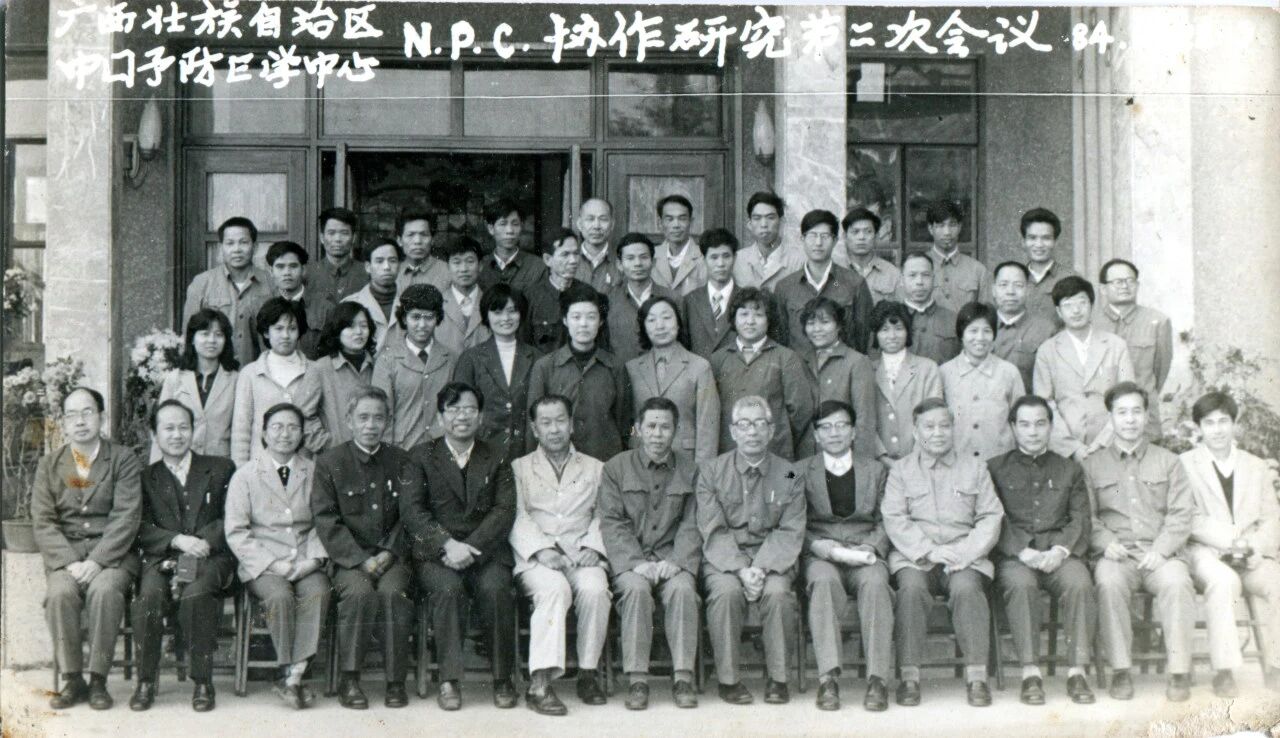

1984年,鼻咽癌协作研究第二次会议(曾毅前排左5) 来源/中国科学家博物馆

截至2005年,在曾毅等人的推动下,广西共普查了467957人,查出188例鼻咽癌病人,早期病人占87.2%,使早期诊断率从原来的20%~30%提高到85%以上。无数生命因此得救。

EB病毒发现者之一、英国病毒学家Epstein在其专著中评价:曾毅的“这些卓越的新进展,是应用病毒血清学方法进行普查诊断人类癌症的第一个例子”。

在简陋实验室里分离“第一株”

1981年,美国疾病控制中心第一次报道了一种“可能是细胞免疫功能紊乱”的疾病。1982年,这种新发现的疾病被正式命名为获得性免疫缺陷综合征(AIDS,Acquired Immunodeficiency Syndrome)。

当时中国刚对外开放,“传染病是没有国界的”。曾毅意识到这种传染病随着交流增有在我国有传播的潜在危险。因此他开始做积极的知识储备与技术追踪。

1983 年起,曾毅从法国、德国和日本引进了相关材料,不久后制备出了艾滋病病毒诊断试剂,建立了血清学检测方法(免疫酶与荧光检测法)。1984年,他在国内开展艾滋病血清学检测。做了近千份的血清学检测,但并未发现阳性患者。但他没有放松警惕:“中国普通人群确实没有感染,但是高危人群有没有感染?有没有用过美国血液的?”

当时国外已经有报告,发现血友病患者和其他疾病患者在接受输血或者血液制品后发生了艾滋病,为了切断这种隐形可能的传染源,于是曾毅就开始查询美国及欧洲的血液制品是否有进口到国内的。

经过深入调查,他发现美国公司于1982年将一批血液制品第8因子赠送给我国某医院,1983-1985年间输给了血友病患者。曾毅通过调查和追踪,在19位使用美国公司第8因子的患者中,发现同一个批号制剂注射的4位血友病病人都感染了艾滋病病毒,好在没有传染开。这表明1982年艾滋病病毒就随着被污染的第Ⅷ因子来到了中国,1983年就感染了中国公民,这也是中国本土首批被感染的公民。

1987年7月,一名美国记者在昆明发病住院,临床疑为艾滋病,在云南省卫生厅的协助下,曾毅实验室前去采血,结果诊断为艾滋病病毒阳性,随即进行病毒分离工作。

1998年,曾毅(左)在预防艾滋病展览现场 来源/中国科学家博物馆

这本应在P3实验室中进行,但当时国内没有这样的条件。曾毅就在北京一间简陋实验室内,在普通的接种柜里,戴上手套开始分离。

他成功分离出我国第一株艾滋病病毒HIV-1毒株,确认早期我国艾滋病病毒属于B型。随后,他迅速研制出快速诊断试剂,使我国在早期就拥有了自己的诊断工具。

建设国内高校首个P3实验室

2000年冬天,曾毅受邀出任北京工业大学生命科学与生物工程院长。他当时就提出:“新学院要将病毒性疾病作为重点发展方向,要瞄准国际一流。要立足于解决人类健康的重大问题。”

他力排众议建设P3实验室——当时国内高校首个。就在实验室建成的第二年,非典暴发。这个实验室立即成为抗疫科研的主阵地,完成了多项国家和北京市下达的紧急任务。

“培养学生不能仅仅是知识的传授,而是要从世界观上进行深刻地教育和培养。”他还指导学生社团发起“红丝带”志愿者活动,在大学生中开展防艾教育。

曾毅(中)在实验室 来源/中国科学家博物馆

2012年,曾毅获得马里兰大学医学院人类病毒研究所“公共卫生终身成就奖”,也是首位获得该奖项的中国科学家。这个奖项是颁发给坚持不懈、积极热情地为公共卫生事业的进步作出巨大贡献的个人。该所所长Gallo说:“曾毅教授将基础研究成功地应用于临床,取得了开创性的成就,我们都非常尊敬他。”

2020年7月13日,曾毅病逝。直到生命最后时刻,他惦念的仍是“等身体好转,带队再去癌症高发区搞病因学现场研究”。他用一生践行着这份誓言:“一个科学研究工作者,一定要忠于自己的职责。我研究病毒,越严重、越危险的,越要好好研究。”

*

科学家说:

曾毅说:“一个科学研究工作者,一定要忠于自己的职责。我研究病毒,越严重、越危险的,越要好好研究。”

接近90岁高龄时,曾毅依旧马不停蹄地忙碌着。当别人问他,有什么养生的秘诀?他幽默地回答:“可能经常在办公室和各个实验室之间走来走去,起到了一定锻炼作用,而乐观才是保持旺盛工作精力的最大秘诀。”

文章中观点仅代表作者个人观点,不代表本网站的观点和看法。

神州学人杂志及神州学人网原创文章转载说明:如需转载,务必注明出处,违者本网将依法追究。