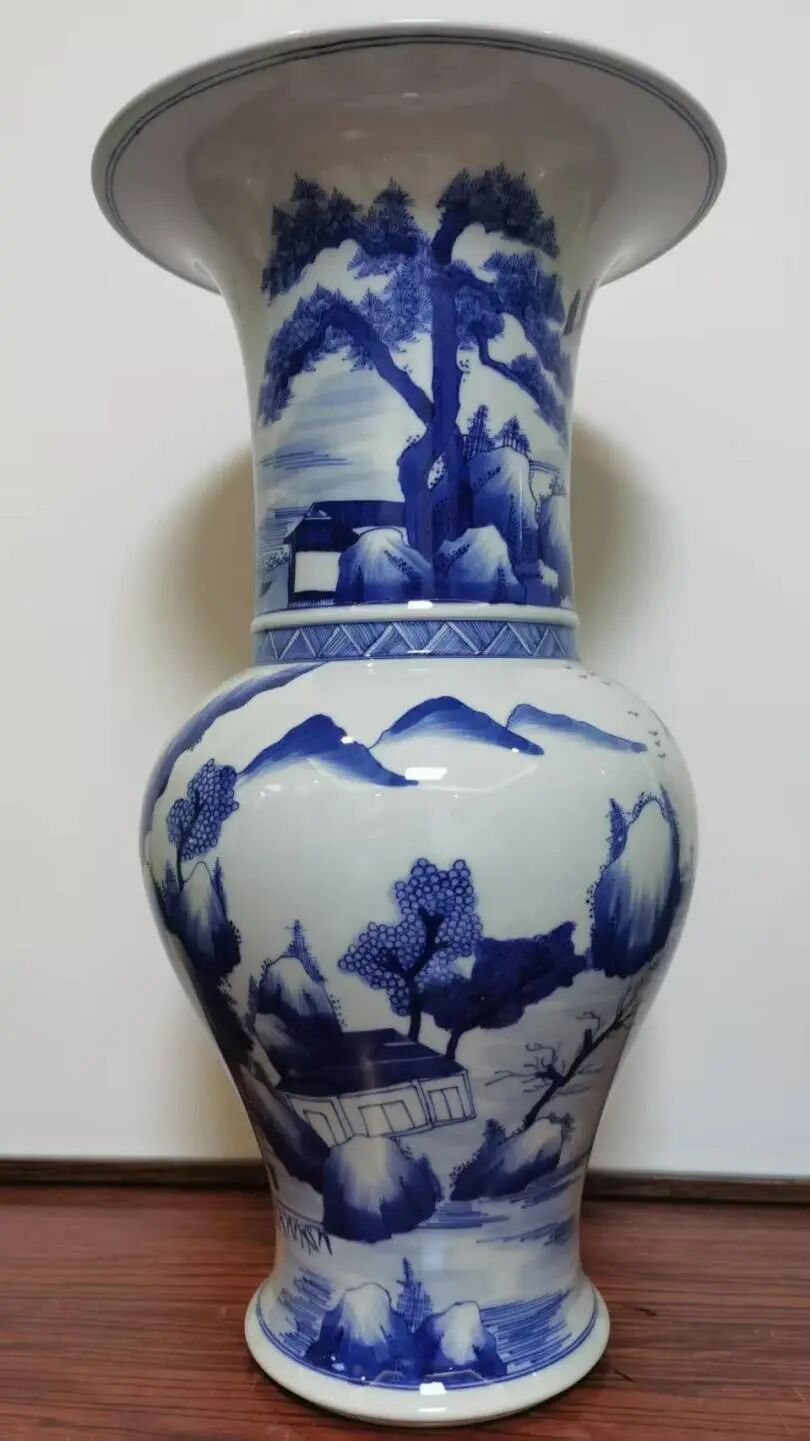

康熙年制青花凤尾尊与一对雍正年制青花葫芦瓶

我是一件诞生于康熙时期的凤尾尊,出自瓷都景德镇的能工巧匠之手。胎质细腻如脂,釉色莹润似玉,身上的山水纹层次分明——远山含黛、近水潺潺,间或点缀着几处亭台草木,每一笔都尽显清代制瓷工艺的巅峰水准,从诞生之初,便承载着东方瓷器的雅致与精巧。从景德镇的窑厂出发,我随商队踏上旅程,沿着赣江顺流而下。江水载着我穿过江南的烟雨与丘陵,最终抵达了当时中国重要的对外商贸出海口——广州。在这里,我与其他精美瓷器、华美的丝绸、醇香的茶叶汇聚一堂,静候跨越重洋的机遇。

康熙年制青花凤尾尊

迎接我的第一位客人是来自美国“中国皇后号”商船,这是美国历史上第一艘驶往中国从事贸易的商船。1784年2月22日,它从纽约港扬帆起航,正式开启了通往中国的远洋征途,那一天恰逢华盛顿总统的生日。彼时的美国刚刚独立不久,正深陷严峻的经济困境:通货膨胀席卷全国,货币贬值导致民生艰难;英国的经济封锁更是切断了美国与欧洲传统市场的联系,原材料无法出口,手工业产品难以流通,国家建设急需的资金严重匮乏。在内外交困的局面下,美国政府与商人将目光投向了遥远的东方,希望通过与中国开展贸易,换取珍贵的商品运回本土销售,以此打破经济僵局,赚取资金投入国家建设,“中国皇后号”的远航,正是在这一迫切需求之下的关键尝试。

经过188个日夜的海上颠簸,“中国皇后号”终于在1784年8月28日抵达广州。船上满载着美国本土的特产——厚实的皮革、滋补的西洋参、优质的棉花,这些商品在广州市场与中国的瓷器、丝绸、茶叶完成交换后,我便登上了这艘商船,启程返航美利坚,成为中美早期贸易的见证。次年5月,“中国皇后号”满载着东方特产抵达纽约。当船只缓缓驶入港口时,码头上锣鼓喧天,人声鼎沸,人们簇拥争相目睹这些来自遥远中国的珍宝,欢呼与赞叹声不绝于耳。此次航行虽耗费了9万美元成本,但带回的中国商品一经销售便大获成功,最终收获12万美元,净赚3万美元。这一成果远超预期,让美国人喜出望外。更令我难忘的是,美国首任总统华盛顿对我们这批瓷器格外青睐,特意挑选了数十件收藏。如今,在华盛顿的弗农山庄中,仍陈列着他当年使用过的中国瓷器,静静诉说着这段早期的中美贸易往事。“中国皇后号”的成功远航,让华盛顿政府清晰地看到了对华贸易的巨大潜力。从1785年到1800年的十五年间,美国大力建造商船,数量多达上百艘,正式开启了中美大规模贸易的篇章,也为东西方文明交流架起了更通畅的桥梁。

我在纽约港停留不久,便遇到了一位前来挑选商品的商人。他走到我面前,目光先是被瓶身的山水纹深深吸引,随即轻轻抚摸着我细腻的釉面,连声赞叹“精致非凡”,眼中满是喜爱。他没有丝毫犹豫,当即高价将我买下。从此,我告别了漂泊的旅程,住进了这位商人的富豪家庭,不再是贸易清单上的一件商品,而是成为这个家庭中承载着早期中美贸易记忆和东方美学的特殊藏品。

我的第一位主人是位富甲一方的造船主,他常年穿梭于东西方海域,与欧洲富商往来密切。每次归航,他总会带回满船令人称奇的欧洲风物——精准的黄铜座钟、剔透的玻璃器皿,还有精密的测量仪,这些东西在当时都是难得一见的珍品。每逢周末,主人家总会举办热闹的派对。席间,他总爱把我捧在手心,向客人们细细讲述我的来历:从景德镇的窑土里塑形,在烈火中历经千度高温烧制,才得这一身莹润的瓷釉;之后装上货船,在波涛汹涌的海上颠簸数月,绕过险象环生的海域,最终抵达这片陌生的土地。他还会带着几分骄傲说,我当时的身价抵得上数十个工匠一整年的工钱。客人们围拢过来,看到我身上“渔樵耕读”的纹样,都兴奋不已,纷纷指指点点,低声议论。其实,主人对这些图案的深意也未必全然清楚,却能顺着纹路为大家描绘中国的生活图景:渔夫驾船捕鱼,樵夫山间砍柴,农夫田里耕作,书生案前苦读。这四种场景里,“读书”的画面最让他上心,反复提及,言语间悄悄透出对东方重视教育的钦佩。客人们听后无不感叹,不仅觉得中国是生活富足之地,更生出“东方遍地是黄金”的想象,认定那遥远的东方是一片神秘又富庶的国土。

我待在新主人客厅的博古架上,从不觉得孤独。身旁立着主人从西方带回的银器,那些银器打磨得锃亮,有的雕着卷曲的缠枝花纹,有的刻着展翅的雄鹰,连羽毛的纹路都清晰可见,指尖触上去能感受到细微的凹凸,尽显西方工匠的精湛手艺。更让我惊讶的是,博古架的另一端还摆着一只荷兰代尔夫特青花瓷,听主人说,这是欧洲人太欣赏中国青花瓷特意仿制的,我便在心里悄悄叫它“洋弟弟”。后来,主人又从中国带回更多同胞:盛汤的瓷碗、装菜的瓷盘、小巧的瓷勺,甚至连他刮胡子用的托盘,都是一只素雅的中国青花瓷盘。看着这些远道而来的“弟弟妹妹”,再加上身边的“洋弟弟”与银器“伙伴”,我第一次真切感受到,东西方文化竟这样实实在在地在这个博古架上相遇、碰撞、对话,那份冲击力令我满心震撼,两种文化各有韵味,却又在共存之中散发出各自无穷的魅力与力量,我守着这份奇妙的交融,心中充满前所未有的快乐。

就这般,我陪伴主人数十年,直到他病逝。一晃百年过去了,美国发明了电灯,可惜主人的后代不解风雅,竟将我改造一番,当成了灯具的底座,原本完整的瓷身,底部被凿出个孔洞,电线从中穿过,我成了残缺不全的“残疾人”。抚摸着剧痛的伤痕,我满心惋惜:不仅为这份无知,更为对历史的轻慢。

转眼20世纪初,美国人对东方艺术品的喜爱愈发浓厚,开始大量收购中国瓷器、漆雕与景泰蓝,不少博物馆也因此建起了专门的东方文物展区。机缘巧合下,我也被纳入收藏之中,博物馆成了我的第二个主人。在这里,我感受到了前所未有的欢喜,每天有成群的中小学生围着展柜,隔着玻璃好奇地打量我。我静静立在射灯下,仿佛能透过目光与他们对话,向他们讲述我从景德镇窑火中诞生的故事,讲述我漂洋过海时遭遇的风浪,讲述我身上“渔樵耕读”纹样里藏着的中国生活哲学。我身边聚集着许许多多来自东方的“弟弟妹妹”:有雕工精巧、盒面刻着山水纹样的漆盒,有小巧玲珑、壶身绘着花鸟的鼻烟壶,还有纹理清晰、雕有吉祥图案的木雕画,我们并肩站在展柜里,一同向参观者诉说着遥远东方的文化与历史,这份传播祖国文化的使命,让我倍感光荣。

更让我振奋的,是某天听到一位学者的讲解。他对着围坐的观众说,自18世纪末第一艘“中国皇后号”商船抵达中国后,短短二十多年间,美国从中国运回了无数瓷器、茶叶与丝绸,这些东方货物在美国市场上大受欢迎,带来的丰厚利润竟能填补当时美国国债发行额的40%,为国家建设注入了急需的资金。听到这些话时,我忍不住在心里泛起骄傲,原来我和同胞们不仅是文化的载体,还曾在历史的节点上,为美国的经济发展出过一份力。学者还说,那时美国正面临英国的经济封锁,若没有这些来自中国的商品带来的收益填补资金缺口,美国的发展或许会是另一番模样。我忽然觉得,那时跨越重洋的贸易,不就是中美之间最早的“一带一路”吗?这份跨越时空的合作,曾给美国带来巨大财富,推动其经济社会发展。如今时代变迁,若美国能放下隔阂,重新参与中国的“一带一路”倡议,想必能续写合作共赢的故事,让东西方的联结变得更加紧密,这便是我一件历经百年的中国瓷器最真切的期盼。

中国驻美大使馆教育处官邸

在博物馆待了上百年后,因博物馆经营不善,董事会无奈将我典当,我便短暂住进了典当行。好在不久,一位客人就将我买下,他成了我的第三位主人。这位主人是位高级外交官,在华盛顿特区有一处办公与居住的场所,是一座有着280多年历史的豪宅。这座宅子的原主人是当年靠面粉生意发家的美国大富商,鼎盛时期堪称华盛顿特区最富有的商人之一,宅子的昂贵程度与社会地位,堪比今天特朗普总统的海湖庄园。听主人的后代说,1812年英国入侵华盛顿特区时,这座宅子险些被英军烧掉,当时英军离宅子只差100多米,若是再靠近些,这栋建筑今日便不复存在了。上世纪末,这座豪宅被中国政府购置,如今作为驻美大使馆官邸使用,并列为美国文物保护单位。官邸环境清幽,带着一座宽阔的院落,时常有野鹿出没。对面的水磨房现已改为博物馆,每逢周末,常有客人前来参观,他们穿过水磨房,绕行这座古建筑外围游览,亲切地称其为“小白宫”。我被主人安置在官邸的陈列架上,看着穿梭往来的人群,在这处属于祖国的宅邸里,重获安稳的归宿。

官邸喷池

幽静的官邸院落

我陪着第三位主人度过了不平凡的岁月,在官邸里见证了一场又一场意义非凡的外交活动。每年,我见证主人代表中国政府为海外中国留学生颁发“国家优秀奖学金”,这是中国政府奖励优秀学子的最高荣誉。颁奖仪式上,获奖学子、他们的导师与大学领导齐聚一堂,共同见证中美两国在人才培养上的携手努力,也感谢美方友人为中国人才成长所做的贡献。每年,我也见证过数十位美国学生“汉语桥”比赛获奖者来到官邸,品尝中国美味佳肴,观赏中国传统文艺表演。

与中国留学生和导师喜迎新年

有件事让我印象颇深:有位9岁的黑人女孩,跟着获奖大哥哥大姐姐们前来参加宴请,席间她大大方方地走到前台,朗诵起中国诗词。她中文流利,发音纯正,若只听声音,几乎会以为是中国孩子。她出色的汉语水平,让在场的中国人和其他获奖者都倍感惊喜与荣幸。主人也被女孩打动,情不自禁地录下了她朗诵的画面,当年便送到全美汉语大会上播放,赢得观众一致好评。女孩的父母亲陪在她身边,说家里祖祖辈辈未曾出过大学生,如今见女儿能够用中文表演,是一生的荣幸,是全家的光荣,更感谢中国政府提供这样珍贵的机会。父母话音未落,小女孩便仰头说道,长大后想当美国驻华大使,小小年纪,志气远大,气魄不凡。

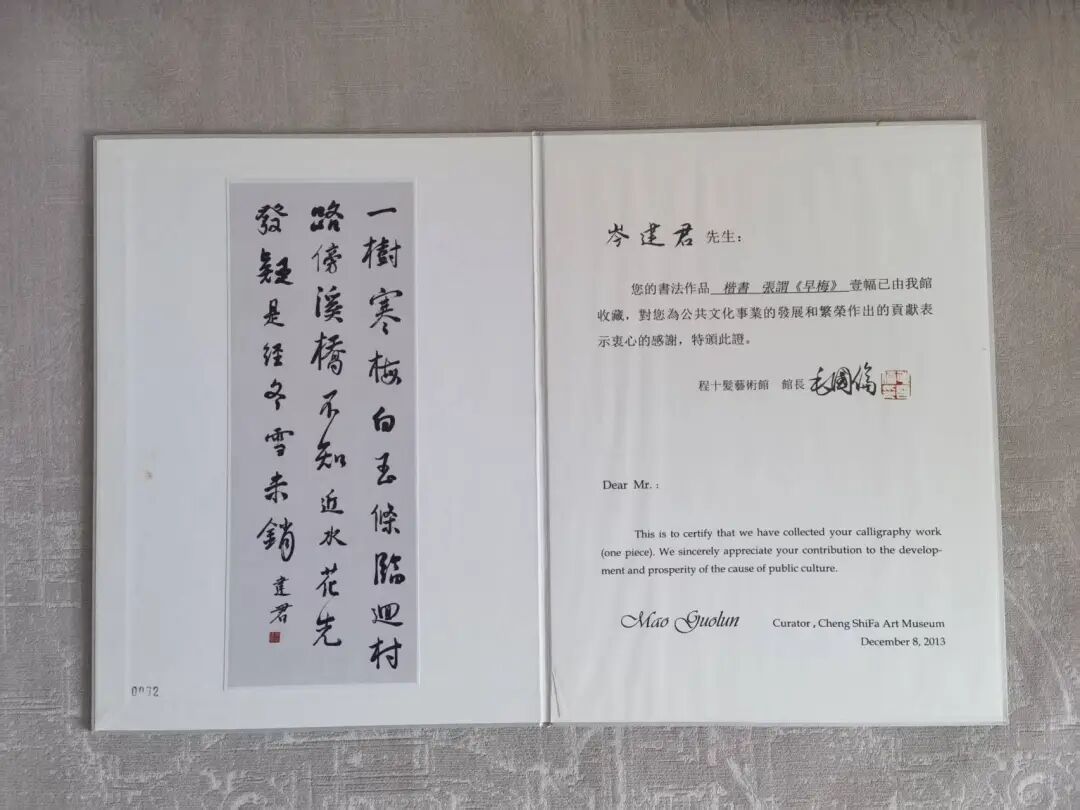

作者书法,被程十发艺术馆收藏

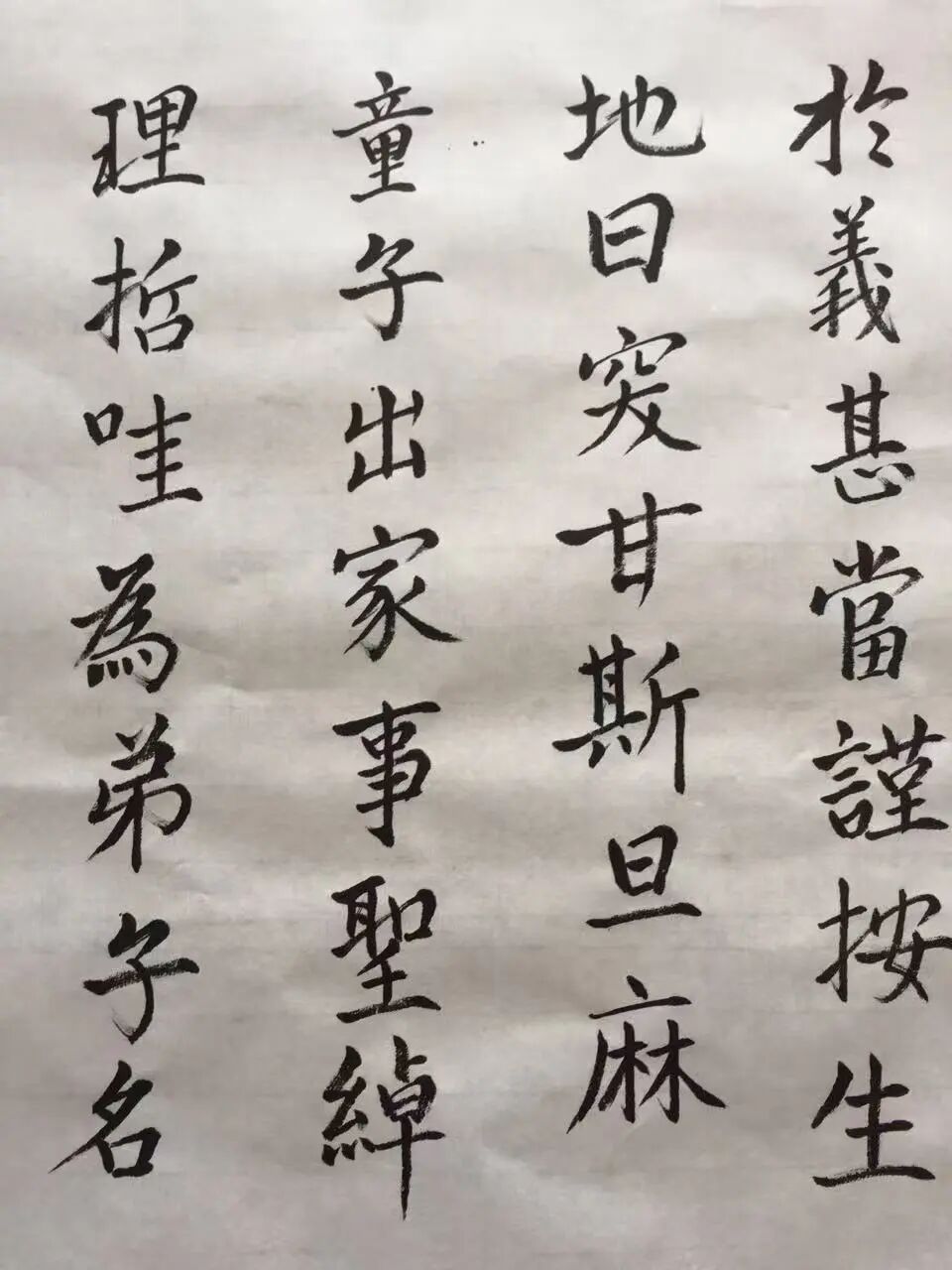

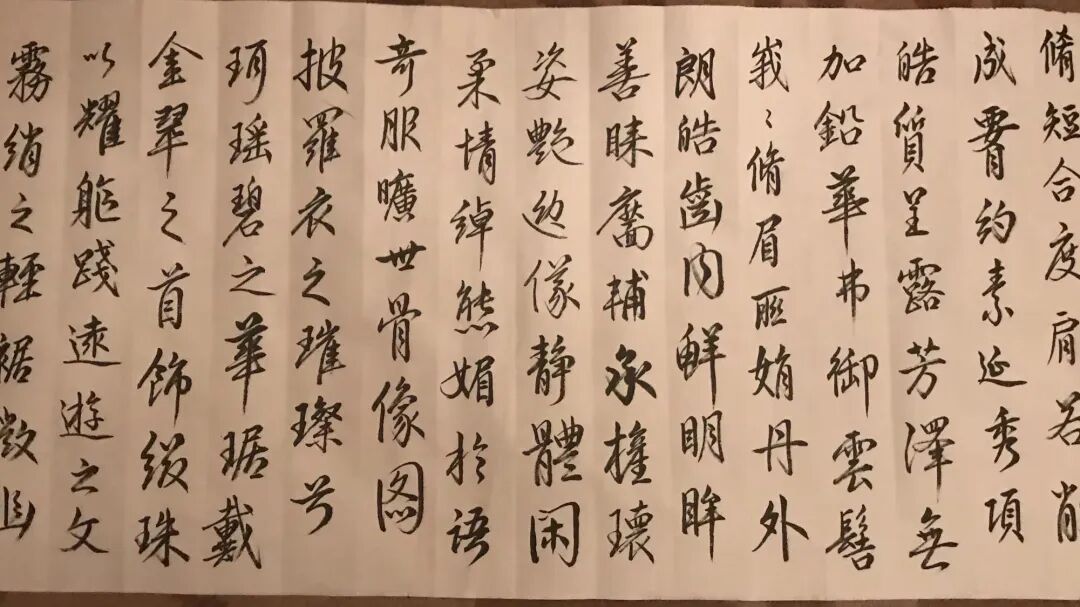

作者以笔会友

我还见证络绎不绝的美国要人来访:美国国务院、教育部的高级官员,大学校长和院长,还有美国教育、科技、智库等领域的知名学者教授……,似乎每周都能看到主人带着美国朋友走进官邸,与客人畅谈中美友好交流,细心规划合作项目,推进实施细节。看着中美教育交流的规模日渐扩大、情谊愈发深厚,我由衷地高兴。主人也总爱把我介绍给美国客人,讲述我的来历、身上的纹饰,以及那些藏在器物里的中美文化交流往事。平时,主人常跟我说,实物教学是对外宣讲的利器,用看得见、摸得着的实物向外国人讲解,能将抽象概念转化为具体内容,让知识易懂,使内容入心。他还叮嘱我,要我做好他的小帮手,常伴左右,一同打磨对外宣讲的方式,尽全力讲好中国故事。听到主人这番话,我瞬间满眼笑开了花,嘴角根本合不拢,连小心脏都跟着怦怦直跳,主人这份信任和认可让我既激动又充满干劲,只觉得浑身有使不完的劲儿。

六年前,我的第三任主人离任了 ,告别了外交生涯。我被小心翼翼地装进了锦盒,以软绒裹身,随主人登上了回国航班。途中,我透过锦盒缝隙,瞥见飞机窗外层层云朵缓缓掠过,瞬间想起三百年前漂洋过海时的惊涛骇浪,而这一次是朝着故乡的方向飞翔,多么快乐,多么开心。主人退休后,把我摆在书房靠窗的博古架上。没过多久,他又小心捧回一对康熙年间的葫芦瓶,一左一右放在我两侧,轻声说:“以后你们三位作伴,就不再孤单了。”他的手指轻轻擦过我的釉面,语气格外温和。那对葫芦瓶也刻着山水画,纹路与我身上的青花十分相似。白天,阳光透过窗帘洒落在我们身上,我与葫芦瓶静静相望,仿佛在慢慢读懂彼此身上承载的三百年时光。夜间,在灯光柔和的书房里,我们又似乎在彼此欣赏,欣赏青花的浓淡相宜,又欣赏共有的古朴雅致。

转眼间,我已走过三百多个春秋,瓷身虽莹润如初,却不免染上岁月的厚重,渐渐觉得力不从心了。但我始终相信,文化的传承从不因器物的老去而停止,我多么希望年轻人能一代又一代地接过这份使命。在人类历史的长河中,战争与和平交织,正如哲人所启示的“万物在对立中寻求统一”。战争只不过是人类交往中转瞬即逝的片段,和平才是永恒的主题与归宿。尽管中美两国制度不同,存在分歧,但是友好交往始终是超越差异的主流,战争与对抗如划过天空的流星般短暂,而人文交流则是跨越漫长时空的坚韧纽带,能填补分歧的裂痕,消融隔阂的距离,增进彼此理解,夯实民意基础。希望两国年轻人为中美友好不断注入活力,让这份情谊万古长青、绵延流长,也让人类的交流纽带在时光流转中生生不息。

岑建君

作者介绍

中国教育国际交流协会出国留学服务分会理事长、教育部国际司原司长、中国驻美大使馆教育处原公使衔参赞、南南合作促进会南南国际教育智库研究院理事长

文章中观点仅代表作者个人观点,不代表本网站的观点和看法。

神州学人杂志及神州学人网原创文章转载说明:如需转载,务必注明出处,违者本网将依法追究。