“他是谁?是领袖,是人民的意志……,他改变了人类的道路,他把各时代的波浪汇成一股滚滚向前的洪流。十月已成为生活中新时代的标志,它把自己与以往重要的时代统统隔开。”——勃留索夫《列宁》

每每读到这些诗句,无产阶级革命导师列宁的光辉形象就会闪耀在脑海中。他伟大的理想和不朽的事业永远激励着我们的心。正值中国共产党百年华诞之际,留俄君带你走进列宁故居博物馆,让我们一起来触摸那段滚烫的红色历史,感受一代伟人的情怀。

走进列宁故居

莫斯科东南40多公里处,有一座掩映在密林深处名为“戈尔基”的庄园,在这里列宁度过了他生命中最后的时光。踏进庄园,扑面而来的是宁静的气息。高高的白桦树随风摇曳,静静地分享着它的静谧和安详。想到这些苍天大树也许是列宁和同志们之间重要对话的见证者,便对它们多了一丝敬畏。

戈尔基庄园的历史可以追溯到18世纪,当时贵族玛尔法·丝帕西捷列娃建造了第一座石屋。之后,庄园几经易主,在1909年被俄罗斯慈善家季娜伊达•莫罗佐娃收购,后者在这里进行了大规模的重建。十月革命后,该庄园被收归国有。1918年,遭到刺杀后受伤的列宁来到戈尔基疗养, 比起城市世界喧闹的噪音,这里显得格外的安静,放眼望去,绿树成荫,让人身心舒适、心旷神怡。

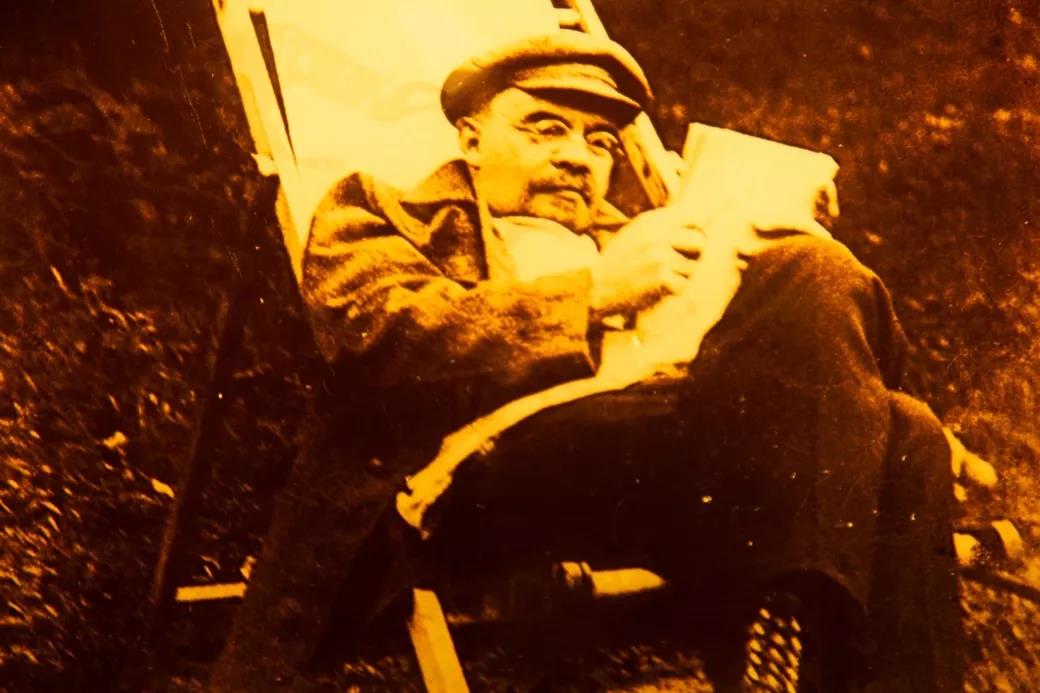

列宁和他的家人在戈尔基

虽然戈尔基庄园的环境舒适,但列宁并没有沉迷于安逸享乐的生活。相反,在生命的最后时刻,即使饱受病痛的折磨,列宁也没有停止工作。在参观北楼列宁的办公室时,博物馆的讲解员告诉留俄君,病中的列宁仍然保持读书看报的习惯,并坚持和前来探望他的政治局成员们讨论工作。列宁以坚韧的意志力克服伤病带来的困难,领导着苏维埃布尔什维克的工作。后来,他半身麻木,无法执笔写作,便以口述的形式,让别人帮着记录。严重的头痛时常折磨他,为了保持思维的连贯性,他一边冷敷额头,一边口述。列宁后来的很多篇文章就是以这种方式记录下来。看着写字台,列宁在这里工作的场景浮现眼前。

列宁在戈尔基带病坚持工作

1924年1月21日,列宁在戈尔基庄园与世长辞。列宁最后离开戈尔基的路,至今保持着原状。小路的旁边,有一块石碑,上面刻着:“1924年1月23日,列宁的灵柩由此路送走”。

上世纪90年代中期,戈尔基又增添了新的展馆。复原了列宁在克里姆林宫的办公室和住所,还展示了许多列宁(乌里扬诺夫家族)的私人物品,包括书籍和生活用品。看着这些复原的场景和老照片,留俄君感受到了历史的温度,似乎有种力量拉近了与历史的距离,将我们带回到那个革命的年代。

复原后列宁在克里姆林宫的办公室

列宁与十月革命

1917年11月7日,以涅瓦河上“阿芙乐尔”号巡洋舰的炮声为行动的信号,列宁领导下的布尔什维克联合广大农民士兵推翻了俄国资产阶级临时政府。第二天,全俄苏维埃代表大会通过了由列宁起草的《和平法令》和《土地法令》,提出休战,和平谈判,废除地主土地所有制。11月15日,莫斯科也成功建立了苏维埃政权。就这样,革命的烈火从彼得堡传遍整个俄罗斯,各大城市接连发生起义,成功击垮了反对派势力,世界上第一个社会主义国家诞生。作为布尔什维克党的创始人、十月革命的主要领导人、世界上第一个社会主义国家的主要缔造者,列宁把马克思主义与俄国革命相结合,成功将社会主义从理论变为现实,开辟了人类历史的新纪元。

列宁博物馆科学文化中心

列宁领导下的十月革命向当时中国的革命家展示了全新的发展道路。一个国家选择的道路首先要能解决其面临的历史性课题。社会主义为中国实现民族独立和人民解放、实现国家富强和人民幸福提供了全新选择、开辟了广阔前景。

列宁的书籍

学习列宁

探访列宁故居让留俄君进一步了解了列宁,更加敬佩列宁。列宁的一生,是战斗的一生。他在共产主义事业的斗争中,表现出高度的原则性和顽强的战斗精神。这位世界无产阶级革命的伟大导师和精神领袖,一生都在为无产阶级事业而奋斗,即使在生命最后阶段,饱受病痛的折磨,也没有停歇。列宁曾经说过: “学习,学习,再学习。”这种渴望获得知识的热情与执着让留俄君叹为观止。作为青年学生,我们要学习这种坚持不懈和终身学习的精神,提高我们的思想觉悟和政治素养。

列宁一生中都在不断地追寻理想,不懈地追求真理,矢志不渝。他勇于开拓和创新的精神同样值得我们学习。作为留学生,我们要拓宽视野,学习国外先进的科学文化知识,择其善者而从之,把学到的知识和本领奉献给祖国。做到学以致用,为国为民,在实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程上奋勇搏击。我们是中俄文化交流互鉴的重要桥梁,我们要讲好中国故事,弘扬中国精神,通过自己的努力增进两国人民相互理解,让俄罗斯人民看到中国人民勤劳、友善和智慧。我们要做中俄友好事业的接班人,让中俄世代友好业薪火相传,生生不息!

文章中观点仅代表作者个人观点,不代表本网站的观点和看法。

神州学人杂志及神州学人网原创文章转载说明:如需转载,务必注明出处,违者本网将依法追究。