当我拖着两个28寸行李箱站在匹兹堡机场的寒风中,呼吸间呵出的白雾在路灯下清晰可见。那一刻,我未曾想到,这座钢铁之城将成为我人生中最重要的熔炉,淬炼出一个更坚韧、更开放、更自信的自己。2025年1月,我以访问学者的身份前往匹兹堡大学PACC研究中心,开启了一段充满挑战与收获的学术旅程。

初至:当语言成为一道墙

抵达美国的第一周,我经历了人生最密集的“哑巴时刻”。文化冲击和语言障碍让我感到不适应,在中国学习的英语与实际用语间有着不小的差距。日常的交流,甚至简单的购物、点餐、办理各种行政手续等,都需要我费心思理解对方的意思并表达自己的需求。细碎的文化密码像隐形的荆棘,让我在最初的社交中步步迟疑。

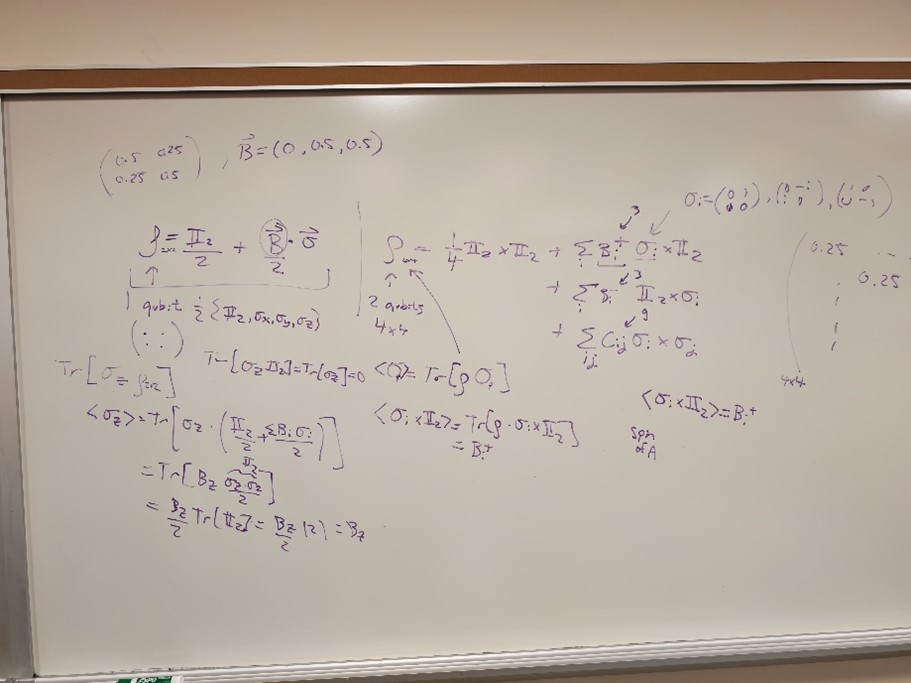

更困难的是学术讨论,因为语言障碍,我跟不上组会讨论和导师讲解。很幸运的是,我遇到了一位细心的导师,他特意安排了一名博士后以公式推导方式指导我,物理公式跨越语言鸿沟,成了连接不同思维的桥梁。

破局:在困境中寻找转机

后来,实验室的午餐成了我的“实战训练场”。每天午餐时间,同事们围坐在讨论桌旁,从DOGE的裁员风波聊到美国关税政策。我还通过关注中美两国媒体获得交流话题,强迫自己参与对话,从磕磕绊绊地表达观点,到可以逐渐流畅地讲述自己从中获得的启发。

生活中,智能手机应用是我跨语言沟通的得力助手。无论是采购生活用品时用的拍照翻译功能,还是人工智能聊天翻译助手,科技的力量让我更容易融入陌生的语言环境。不止一个国外朋友惊讶于华为手机的智能翻译功能,其灵敏的收录语音和准确的翻译让众多国外手机应用相形见绌。我还给同事们演示了华为手机的多模态翻译功能,其准确性受到同事们的惊叹。

到美国两个月后,我第一次独立完成英文学术报告,合作导师的认可让我真切感受到突破自我的喜悦。这段经历让我深刻体会到,真正的成长源于直面差异的勇气与持续学习的坚持。

融合:当自由女神遇见东方智慧

匹兹堡大学PACC研究中心的国际化环境为我打开了全新的视野。研究中心的成员来自多个国家,多元背景让我们的讨论充满碰撞与启发。作为团队中唯一的中国学者,我始终致力于搭建中西科研交流的桥梁。记得在一次类轴子(一种假想的基本粒子)溯源的讨论中,当博士后Amit在白板上画出费曼图却卡在初态分离问题时,我发现解决该问题的思路与我之前做过的一个研究类似,于是便提出了通过人工神经网络算法处理该问题的方案,得到了同事们的一致认可。这不仅为Amit的难题提供了解决方案,也为我曾经提出的研究方法找到了新的应用场景。让我深切体会到,真正的学术交流从不是单向输出,而是在差异中寻找互补的智慧。

生活中的文化交融同样令人难忘。春假期间,课题组的同事们自发组织了纽约-华盛顿4日游。这次旅行不仅帮助我进一步在日常生活中克服了交流的障碍,还让我深刻感受了中西方文化的差异,并与同行的同事们建立了深厚的友谊。在自由岛上,我买了两个自由女神的冰箱贴。一个贴在办公室电脑上,另一个寄给了祖国的导师。这不是纪念品,而是图腾——纪念那个在文化碰撞中打碎又重塑自我的年轻学者,更预示着一个既能扎根东方沃土、又能畅游西方星海的学术生命的开始。

新生:在钢铁之都锻造学术人格

如果说语言关是叩开学术交流大门的钥匙,那么研究课题的挑战则是真正的试金石。在适应团队协作模式后,我迎来了更深层的考验。访学时期,我的研究内容是当下研究领域中的全新理论,我一度害怕跟不上团队进度而感到焦虑。为此,我主动调整工作方式,积极与同事讨教遇到的问题,用自己擅长的代码方法,提出双算法验证方案,每周与导师进行一对一讨论前,认真准备好问题清单。经过一个月的努力,我成功复现并验证了团队的最新结果,得到了合作导师和课题组成员的认可。科研的过程不仅是一个发现知识的旅程,也是一个突破自我、挑战极限的过程。

如今回望,匹兹堡的每一道风雪都藏着馈赠。我经历了语言的困境、学术的压力、文化的差异,但也收获了友谊、积累了经验、突破了自我。我逐渐从一个怀揣梦想的年轻学者,成长为一个敢于迎接挑战、勇于追求理想的科研工作者。通过与杰出的学者们交流,我不仅对专业领域有了更深的理解,也认识到中西方科研及教学体系中存在互补性的元素。适应不同的科研文化,本身就是研究的一部分。我深知,此行不仅是为了学习最前沿的科研内容,更是为了将美国学到的开放协作模式与国内的高效执行体系相结合,为未来国内研究团队的建设奠定基础。

美国的访学经历,让我更加坚定了在学术道路上走下去的信心,也让我深刻理解了科研的真正意义——不仅是知识的积累,更是人类共同智慧的探索。我相信科学没有国界,但科学家有祖国,访问学者的使命是让两种智慧彼此照亮。这段跨越太平洋的成长之旅让我坚信:文化差异不是科研的障碍,而是创新的催化剂,学术压力不应成为退缩的理由,而应化为追求卓越的动力。当东西方智慧在碰撞中融合,我们探索的不仅是自然界的奥秘,更是人类命运共同体的未来。

文章中观点仅代表作者个人观点,不代表本网站的观点和看法。

神州学人杂志及神州学人网原创文章转载说明:如需转载,务必注明出处,违者本网将依法追究。