【题记】“如果你厌倦了伦敦,你就厌倦了生活”,英国著名文学家塞缪尔·约翰逊(Samuel Johnson)这样形容伦敦。10年光阴悄然流逝,作为常驻译员,张光波早已适应了伦敦的生活节奏,然而相比之下,他更喜欢自己这种工作的状态。10年间,他用自己一字一句力求精准的翻译,让中国聆听世界话语,也向世界传递中国声音。

从0到1,成为语言的学习者

26年前,张光波考入烟台大学。这对于从小到大都生活在农村的他来说,无疑是一次飞跃。由于当地整体教育条件落后,此前他接触英语的机会并不多。中学时张光波对英语的学习不过局限于掌握词汇和基本语法以作应试之用,口语和听力的基础几乎为零。

庆幸的是,他所在的英语专业94级学习氛围十分浓厚。早上5点半,大家就会争先恐后起床学习。专业上的比、学、赶、帮、超让他们进步飞速,英语学习一下子进入快车道。

同时,外语学院也为学生们配备了强大的师资力量。老师们耐心而又专业的指导,让学生们的英语学习变得系统和高效。张光波对来自美国的外教Susan老师印象深刻。因为自己爱乱造词、造大词,Susan就给他起了外号“The Big Word User”。

“刚刚进入大学的我们都像是一张白纸,正是这些老师在这张张白纸上逐渐写满了弯弯曲曲的字母和数字。有了这些,我们就能够继续往前走,开启自己以前想象不到的人生。”张光波回忆。

在整体学习氛围的感染下,在老师们的帮助和指导下,班级里每个人的专业水平都在突飞猛进。毕业时,班上34名学生,有14人考上了研究生。张光波也是其中之一。

欧盟译训班的魔鬼训练

1998年,张光波进入大连海事大学读研。3年读研时光,也使他由一名语言的学习者转变成研究者。毕业后,他在青岛中远集团下属的专科学校担任大学英语及海事英语老师。2003年,欧盟高级口译员培训班(以下简称“欧盟译训班”)到中国招生,张光波报了名并成功入选。对于他来说,走出这一步无疑是人生的重要转机。

欧盟译训班是欧盟委员会口译总司与中国商务部于1985年合作发起的项目,该项目主要是为国家主要部委,尤其是商务系统培养专业同声传译和交替传译人才。经过5个月的训练,自该班毕业的学员都可以直接“上手做会”——在大型会议进行同传、交传工作。

“宝剑锋从磨砺出”,5个月的时间里,学员除了在布鲁塞尔实习锻炼业务能力,中间还被安排至柏林大学、威斯敏斯特大学等强化语言学习,也有机会参观在斯特拉斯堡、卢森堡等地的欧盟各大机构。培训内容虽然丰富多彩,但在如此短的时间把英文能力直接提升至做同传的水平,对于学员们可称得上是“魔鬼式训练”。

欧盟译训班不太看重理论教学,主要注重实操,培训老师讲完技巧后就会要求学员立刻进行实战训练。举例而言,培训中,交传要求学员在不做任何笔记的情况下记住领导5分钟的讲话内容,包括核心要点与尽可能多的细节,随着能力的提升,记忆时长要求再逐步延长至10分钟。

经过此番严苛的训练,张光波从一名语言研究者,再度升级为中英两种语言间信息沟通交流的辅助者。也正是在这里,张光波第一次萌生了去国际海事组织做同传的想法,他称那是人生当中第一次有了所谓的“梦想”。

2005年8月,张光波结束欧盟译训班的培训返回青岛。除了继续在高校上课外,他也兼职做口译,为交通部、海事局,以及航运公司、中远集团等提供翻译服务,翻译的水平和质量均得到高度认可。2009年,因为扎实卓越的业务水平,张光波被交通部选派前往联合国下属的国际海事组织担任译员。没想到四年前的梦想就此实现,张光波10年常驻伦敦的日子也就此开始。

2005年8月张光波在欧盟译训班毕业典礼

以译者身份见证祖国的日益强大

张光波工作的国际海事组织(英文简称IMO)是联合国负责海上航行安全和防止船舶造成海洋污染的专门机构,总部设在伦敦。作为一个政府间的技术型机构,国际性会议往往会期长,内容涉及专门领域,因此要求译员既要能译出具体的专业技术问题,又能合理清晰地表达出政治诉求。同时,作为国际组织,成员国近180个,代表发言时语速快、口音重、句法复杂等是常见现象,这些对于译员来说都是很大的挑战。

除了翻译难度大,在工作中需要事先准备的材料数量也是常人难以想象的。2009年,张光波刚刚到国际海事组织工作时,整整一年的时间里几乎没有机会去感受伦敦这座城市的魅力。“旅游景点一个都没去过,全年的时间几乎都在做同一件事情——看材料。一年的时间里,组织会有23个周的会议安排,每个会议几乎都是几千页的材料需要准备。”

虽然在国内从事的就是航海英语教学工作,有一定量的专业词汇累积,但仍旧达不到国际组织译员对词汇储备量的要求。每天都要面对堆成山的会议材料,张光波用“非常痛苦”来描述那一时期的工作。

和所有国际海事组织译员一样,张光波身上肩负着将国家诉求准确传递给世界的责任,因此工作时就需要十分谨慎。如果是中翻英就要力保100%的信息输出正确,因为一旦出现翻译错误或瑕疵,英文再被翻译成其他语言时就会有更大的误差。英翻中也要保证96%以上的信息输出正确。

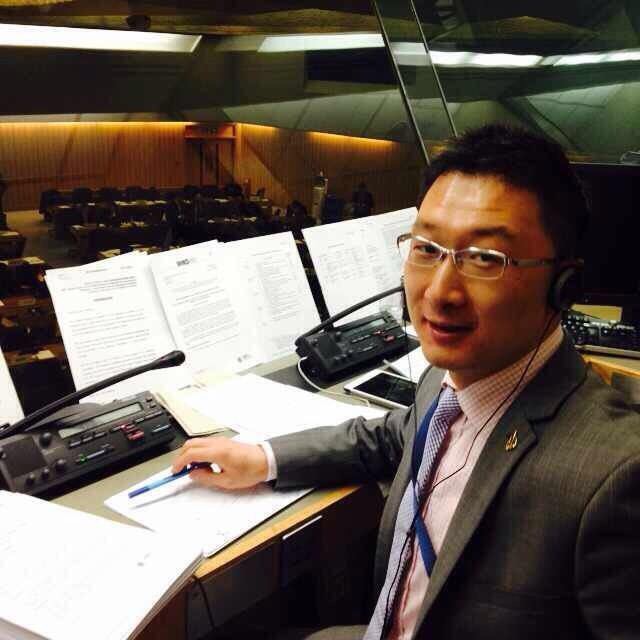

2016年10月张光波在国际海事组织指导实习生

虽然工作强度高、压力大,但也同样收获了满满的成就感。10年联合国国际组织的工作积累让张光波在行业内享誉颇高,他也成为国内为数不多的国际会议口译员协会(AIIC)会员之一。

“当我在会场往‘箱子’里一坐,马上就能进入紧张的工作状态。我觉得自己是在做一项非常重要的辅助国际交流的工作,与责任相伴的是自身价值的体现。”张光波如是说。

在张光波看来,以译员身份在国际组织见证祖国的日益强大,是这份工作带给他满足感与幸福感的方式。“你可以真切地体会到在国际组织中我们国家的代表能够越来越娴熟地使用外交手段和技巧,也能够感受到无论发达国家或发展中国家,对日渐崛起的中国的理解和尊重,我由衷感到骄傲和自豪。”

张光波在国际海事组织办公地点的露台

张光波在国际海事组织的工作场景

“祖国正在变得越来越强大,经济也在快速发展,中国与世界的距离越来越近。”常年异国工作的经历,让张光波早已习惯了“漂泊”。身虽在异乡,却有着故乡才能慰藉的灵魂。“如今很多城市都开通了直飞伦敦的航线,其实,异乡与故乡、他国和祖国之间的距离,不过是一张机票。”每年,他都会利用假期回到国内,当吃到一碗妈妈亲手包的水饺时,“回家”的感觉瞬间变得如此真切。

采访中,对于很多正在学习英语,并有意从事翻译行业的学子,张光波分享了自己的心得:“大家或许认为要想从事一些行业,对于天赋的要求会很高,但从某种程度上讲,很多人其实都没有这样的先决条件,因此钻研和勤奋就至关重要。我是在30岁左右才开始做口译的,相对较晚,但我始终相信这么一句话——只要你方法right,不停地fight,前途一般都会bright! ”(文中图片均由受访者提供)

文章中观点仅代表作者个人观点,不代表本网站的观点和看法。

神州学人杂志及神州学人网原创文章转载说明:如需转载,务必注明出处,违者本网将依法追究。